- CAVENDISH (H.)

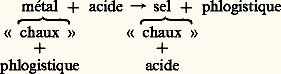

- CAVENDISH (H.)En découvrant la composition élémentaire de l’eau, et en précisant celle de l’air, Cavendish a rompu de façon décisive le cercle dans lequel sensation et représentation étaient enfermées depuis l’Antiquité. C’est dans son œuvre que les éléments «naturels» perdent leur privilège de fondement principiel au profit des éléments chimiques; au-delà des apparences, ceux-ci acquièrent leur statut de positivité scientifique. Développée avec une instrumentation très peu sophistiquée, l’œuvre de Cavendish atteste la fécondité d’une rigueur intellectuelle obstinée.Le cas psychologiqueHenry Cavendish, né à Nice, mort à Clapham, quartier de Londres, compte parmi les figures les plus pittoresques de l’histoire des sciences. «Le plus riche de tous les savants, et peut-être le plus savant des riches», disait de lui Biot; issu d’un haut lignage aristocratique, il ne fut cependant fabuleusement riche que sur le tard, par une suite heureuse d’héritages. Mais il ne mena jamais qu’un train de vie parcimonieux. Sa misogynie était fameuse, et sa vie sociale se limitait aux réunions et dîners de la Royal Society; dans sa maison même, il ne communiquait que par signes avec la domesticité. Ces traits singuliers corroborent, sans les éclaircir, certains caractères de sa carrière scientifique: son œuvre inédite témoigne d’un prodigieux travail qu’il a gardé secret, vraisemblablement par excès de scrupule, et aussi en raison d’une difficulté morbide à communiquer.Une étape décisive de la chimieDix-huit mémoires, publiés dans les Philosophical Transactions , dont dix consacrés à la chimie, telle est l’œuvre avouée par Cavendish. Inspirés par les expériences de son père Charles, ses premiers travaux eurent trait à la chaleur ; les apologistes de ses papiers inédits prétendent qu’il fut tout près d’énoncer la conservation de l’énergie. Fidèle aux modèles newtoniens de l’âge mercantiliste, il réduit la chaleur à une modalité du mouvement, et ignore l’empirisme des techniciens du nouvel âge manufacturier qui domestiquent l’énergie thermique.Sa première contribution importante, Three Papers Containing Experiments on Factitious Air , paraît en 1766 (in Philosophical Transactions ). La production de l’hydrogène, qu’il nomme «air inflammable», y est minutieusement étudiée. Il n’est pas le premier à l’avoir obtenu (cf. Maud, in Philosophical Transactions , 1736), mais il montre que le même gaz, onze fois plus léger que l’air, fuse de divers métaux (fer, zinc, étain) attaqués par des solutions plus ou moins diluées d’huile de vitriol. En raison de son inflammabilité, il identifie cet «air» au phlogistique. Pour lui, la production d’hydrogène obéit au schéma suivant:

conformément à sa définition des esprits «factices», c’est-à-dire «toute sorte de gaz que contiennent d’autres corps, dans un état non élastique, et qui est produite de là par l’art». Si, en accord avec le consensus des chimistes contemporains, il enferme le phlogistique dans le métal, c’est que ce dernier est combustible, au contraire de l’acide, et que la propriété de l’inflammabilité l’emporte en évidence primordiale sur les autres.Cependant, c’est à partir de ces prémisses erronées que, par d’habiles manipulations des airs factices, il déterminera les compositions élémentaires de l’eau et de l’air.Dans son mémoire fondamental de 1784, Experiments on Air (in Philosophical Transactions ) ce qu’il a en vue c’est «la cause de la diminution que l’air commun [...] éprouve dans les différentes voies par lesquelles il est phlogistiqué [...] et ce que devient l’air alors disparu ou condensé», ou, en d’autres termes, ce qu’il advient lors de la combustion de l’hydrogène. L’origine de ses recherches, il la trouve dans la critique d’une expérience due à Warltire que publia Priestley. S’étant mis en tête de peser la chaleur, Warltire croyait avoir observé qu’un mélange d’air et d’hydrogène, dans un globe de cuivre, diminue de poids après explosion électriquement amorcée et refroidissement. Répétée dans du verre, l’expérience montrait l’apparition d’une buée. C’est ce phénomène que Cavendish étudie soigneusement, montrant que cette buée ne provient pas de l’humidité de l’air, mais de la combustion de l’air inflammable avec une proportion déterminée de l’air commun. Il obtient encore de l’eau par combustion de l’air inflammable avec l’«air déphlogistiqué», c’est-à-dire l’oxygène que Priestley venait de séparer. L’eau est la combinaison dans la proportion de 2 à 1 de ces deux gaz, c’est ce qu’établissent à la même époque Watt et Cavendish, mais celui-ci avait tardé, par scrupule, à divulguer ses conclusions (le soin qu’il mettait dans ses observations l’avait fait buter sur un phénomène parasite: l’acidification, dans les eudiomètres, de l’eau de synthèse par production électrique d’oxydes d’azote). Reste que l’on touche avec le mémoire de 1784 à une rupture fondamentale: l’eau est positivement destituée de son antique privilège d’élémentarité; sous l’homogénéité physique s’affirme l’hétérogénéité chimique.Corrélativement, Cavendish précise la composition de l’air commun, mélange dans lequel il assigne à l’oxygène une proportion très voisine de celle qui est admise aujourd’hui. En poursuivant ses expériences d’oxydation eudiométrique sur l’«air phlogistiqué» (l’azote), il note un résidu irréductible de 1/120, qui correspond au taux de l’argon, que Rayleigh identifiera en 1894.Le grand mérite de Cavendish chimiste a été d’interpréter positivement des observations faites et publiées avant lui. En établissant définitivement la composition des deux fluides les plus immédiatement et universellement présents, il s’engagea, tout phlogisticien qu’il demeure, vers l’étape décisive de la chimie lavoisienne.Électrostatique et courant électriqueL’œuvre scientifique de Cavendish ne se limite pas à la chimie pneumatique. Doué d’une bonne culture mathématique, il a étudié avec bonheur les phénomènes électriques et dynamiques; malheureusement, une grande partie de ses recherches sont demeurées inédites, jusqu’à ce que Maxwell attire l’attention des érudits sur ses manuscrits.C’est en se fondant sur le modèle newtonien de l’attraction qu’il entreprit de déterminer les interactions des charges électriques sur les conducteurs ; non seulement il formule une théorie correcte de la distribution des charges dans les condensateurs, mais vérifie expérimentalement que les actions électriques sont nulles à l’intérieur d’un conducteur creux. Les phénomènes de conduction ont retenu longtemps son attention. Expérimentant avec des procédés de mesure très frustes, savoir l’intensité subjective du choc électrique, il parvient à des résultats corrects dans la comparaison des résistances de divers conducteurs métalliques ou électrolytiques. Il évalue ainsi, par rapport à celle du fer, la résistivité de l’eau pure, de l’eau de fontaine, de solutions diverses de sel marin. Dans ses expériences sur les solutions, il fait varier la distance entre des électrodes mobiles dans des tubes soigneusement calibrés, jusqu’à ce qu’il éprouve la même impression de choc quand il court-circuite le montage avec son corps. Dans certaines expériences, il met en œuvre des «shunts» et, diminuant l’intensité du courant dans la solution, s’affranchit, sans le savoir, de la polarisation des électrodes. Il s’est préoccupé de déterminer le rapport de la résistance à ce qu’il appelait la velocity , c’est-à-dire the strength of the courant through unit of area of the section of the conductor . Il trouve un rapport pratiquement constant, variant selon les expériences, entre 1,03 et 1,08. Par là, il donnait, dès 1773, une première vérification expérimentale de la loi d’Ohm, qui ne sera formulée qu’en 1827. À noter encore qu’il a réalisé un modèle expérimental de l’organe électrique de la torpille, anticipant par là sur les préoccupations de la «bionique».La densité du globe terrestreMais, aux yeux des physiciens, la plus fameuse contribution de Cavendish touche à sa détermination expérimentale de la densité du globe terrestre, qu’il publie en 1798 (Experiences to Determine the Density of the Earth , in Philosophical Transactions ). La question avait déjà été envisagée par Newton qui conjectura une valeur comprise entre 5 et 6. La détermination de cette valeur appartient à la théorie de la gravitation, qui fait intervenir les irrégularités de la figure de notre globe. Celles-ci se sont d’abord manifestées par les variations de la longueur du pendule battant la seconde, en fonction de la latitude terrestre. Au cours de la célèbre expédition géodésique organisée par l’Académie des sciences dans les terres australes, Bouguer étudie, en 1738, sur les flancs du Chimborazo, les variations du pendule en fonction de l’altitude. Comme ses déterminations ne répondaient pas à la loi newtonienne du carré de l’inverse de la distance, il attribua judicieusement les écarts à l’attraction propre de la masse montagneuse; il tenta alors, mais sans succès, de mesurer la déviation du fil à plomb au voisinage de la montagne, en se référant à des repères astronomiques. Le problème est repris à partir de 1772 en Grande-Bretagne par un Committee of attraction de la Royal Society. Des mesures plus précises de déviation sont faites sur diverses stations d’une montagne assez régulièrement conique de l’Écosse, le Schiehallion. Cavendish, qui avait activement collaboré aux travaux de ce comité, traitera la question d’une tout autre manière, en développant une idée de son ami J. Michell. Il s’agit dans cette méthode d’observer les interactions d’un système mobile de deux couples de sphères de plomb dont les diamètres étaient respectivement de 2 et de 12 pouces. L’équilibre est défini par l’égalité du moment de rotation de l’équipage mobile et du moment de torsion du fil suspenseur. Pour faire correctement entrer en ligne de compte l’infime attraction entre les éléments de ce système, Cavendish a dû ménager d’immenses soins expérimentaux propres à éliminer toutes sortes de perturbations parasites. La valeur qu’il déduisit de cette expérience pour la densité terrestre, 5,45, est très proche de 5,52, aujourd’hui acceptée par la majorité des physiciens.

conformément à sa définition des esprits «factices», c’est-à-dire «toute sorte de gaz que contiennent d’autres corps, dans un état non élastique, et qui est produite de là par l’art». Si, en accord avec le consensus des chimistes contemporains, il enferme le phlogistique dans le métal, c’est que ce dernier est combustible, au contraire de l’acide, et que la propriété de l’inflammabilité l’emporte en évidence primordiale sur les autres.Cependant, c’est à partir de ces prémisses erronées que, par d’habiles manipulations des airs factices, il déterminera les compositions élémentaires de l’eau et de l’air.Dans son mémoire fondamental de 1784, Experiments on Air (in Philosophical Transactions ) ce qu’il a en vue c’est «la cause de la diminution que l’air commun [...] éprouve dans les différentes voies par lesquelles il est phlogistiqué [...] et ce que devient l’air alors disparu ou condensé», ou, en d’autres termes, ce qu’il advient lors de la combustion de l’hydrogène. L’origine de ses recherches, il la trouve dans la critique d’une expérience due à Warltire que publia Priestley. S’étant mis en tête de peser la chaleur, Warltire croyait avoir observé qu’un mélange d’air et d’hydrogène, dans un globe de cuivre, diminue de poids après explosion électriquement amorcée et refroidissement. Répétée dans du verre, l’expérience montrait l’apparition d’une buée. C’est ce phénomène que Cavendish étudie soigneusement, montrant que cette buée ne provient pas de l’humidité de l’air, mais de la combustion de l’air inflammable avec une proportion déterminée de l’air commun. Il obtient encore de l’eau par combustion de l’air inflammable avec l’«air déphlogistiqué», c’est-à-dire l’oxygène que Priestley venait de séparer. L’eau est la combinaison dans la proportion de 2 à 1 de ces deux gaz, c’est ce qu’établissent à la même époque Watt et Cavendish, mais celui-ci avait tardé, par scrupule, à divulguer ses conclusions (le soin qu’il mettait dans ses observations l’avait fait buter sur un phénomène parasite: l’acidification, dans les eudiomètres, de l’eau de synthèse par production électrique d’oxydes d’azote). Reste que l’on touche avec le mémoire de 1784 à une rupture fondamentale: l’eau est positivement destituée de son antique privilège d’élémentarité; sous l’homogénéité physique s’affirme l’hétérogénéité chimique.Corrélativement, Cavendish précise la composition de l’air commun, mélange dans lequel il assigne à l’oxygène une proportion très voisine de celle qui est admise aujourd’hui. En poursuivant ses expériences d’oxydation eudiométrique sur l’«air phlogistiqué» (l’azote), il note un résidu irréductible de 1/120, qui correspond au taux de l’argon, que Rayleigh identifiera en 1894.Le grand mérite de Cavendish chimiste a été d’interpréter positivement des observations faites et publiées avant lui. En établissant définitivement la composition des deux fluides les plus immédiatement et universellement présents, il s’engagea, tout phlogisticien qu’il demeure, vers l’étape décisive de la chimie lavoisienne.Électrostatique et courant électriqueL’œuvre scientifique de Cavendish ne se limite pas à la chimie pneumatique. Doué d’une bonne culture mathématique, il a étudié avec bonheur les phénomènes électriques et dynamiques; malheureusement, une grande partie de ses recherches sont demeurées inédites, jusqu’à ce que Maxwell attire l’attention des érudits sur ses manuscrits.C’est en se fondant sur le modèle newtonien de l’attraction qu’il entreprit de déterminer les interactions des charges électriques sur les conducteurs ; non seulement il formule une théorie correcte de la distribution des charges dans les condensateurs, mais vérifie expérimentalement que les actions électriques sont nulles à l’intérieur d’un conducteur creux. Les phénomènes de conduction ont retenu longtemps son attention. Expérimentant avec des procédés de mesure très frustes, savoir l’intensité subjective du choc électrique, il parvient à des résultats corrects dans la comparaison des résistances de divers conducteurs métalliques ou électrolytiques. Il évalue ainsi, par rapport à celle du fer, la résistivité de l’eau pure, de l’eau de fontaine, de solutions diverses de sel marin. Dans ses expériences sur les solutions, il fait varier la distance entre des électrodes mobiles dans des tubes soigneusement calibrés, jusqu’à ce qu’il éprouve la même impression de choc quand il court-circuite le montage avec son corps. Dans certaines expériences, il met en œuvre des «shunts» et, diminuant l’intensité du courant dans la solution, s’affranchit, sans le savoir, de la polarisation des électrodes. Il s’est préoccupé de déterminer le rapport de la résistance à ce qu’il appelait la velocity , c’est-à-dire the strength of the courant through unit of area of the section of the conductor . Il trouve un rapport pratiquement constant, variant selon les expériences, entre 1,03 et 1,08. Par là, il donnait, dès 1773, une première vérification expérimentale de la loi d’Ohm, qui ne sera formulée qu’en 1827. À noter encore qu’il a réalisé un modèle expérimental de l’organe électrique de la torpille, anticipant par là sur les préoccupations de la «bionique».La densité du globe terrestreMais, aux yeux des physiciens, la plus fameuse contribution de Cavendish touche à sa détermination expérimentale de la densité du globe terrestre, qu’il publie en 1798 (Experiences to Determine the Density of the Earth , in Philosophical Transactions ). La question avait déjà été envisagée par Newton qui conjectura une valeur comprise entre 5 et 6. La détermination de cette valeur appartient à la théorie de la gravitation, qui fait intervenir les irrégularités de la figure de notre globe. Celles-ci se sont d’abord manifestées par les variations de la longueur du pendule battant la seconde, en fonction de la latitude terrestre. Au cours de la célèbre expédition géodésique organisée par l’Académie des sciences dans les terres australes, Bouguer étudie, en 1738, sur les flancs du Chimborazo, les variations du pendule en fonction de l’altitude. Comme ses déterminations ne répondaient pas à la loi newtonienne du carré de l’inverse de la distance, il attribua judicieusement les écarts à l’attraction propre de la masse montagneuse; il tenta alors, mais sans succès, de mesurer la déviation du fil à plomb au voisinage de la montagne, en se référant à des repères astronomiques. Le problème est repris à partir de 1772 en Grande-Bretagne par un Committee of attraction de la Royal Society. Des mesures plus précises de déviation sont faites sur diverses stations d’une montagne assez régulièrement conique de l’Écosse, le Schiehallion. Cavendish, qui avait activement collaboré aux travaux de ce comité, traitera la question d’une tout autre manière, en développant une idée de son ami J. Michell. Il s’agit dans cette méthode d’observer les interactions d’un système mobile de deux couples de sphères de plomb dont les diamètres étaient respectivement de 2 et de 12 pouces. L’équilibre est défini par l’égalité du moment de rotation de l’équipage mobile et du moment de torsion du fil suspenseur. Pour faire correctement entrer en ligne de compte l’infime attraction entre les éléments de ce système, Cavendish a dû ménager d’immenses soins expérimentaux propres à éliminer toutes sortes de perturbations parasites. La valeur qu’il déduisit de cette expérience pour la densité terrestre, 5,45, est très proche de 5,52, aujourd’hui acceptée par la majorité des physiciens.

Encyclopédie Universelle. 2012.